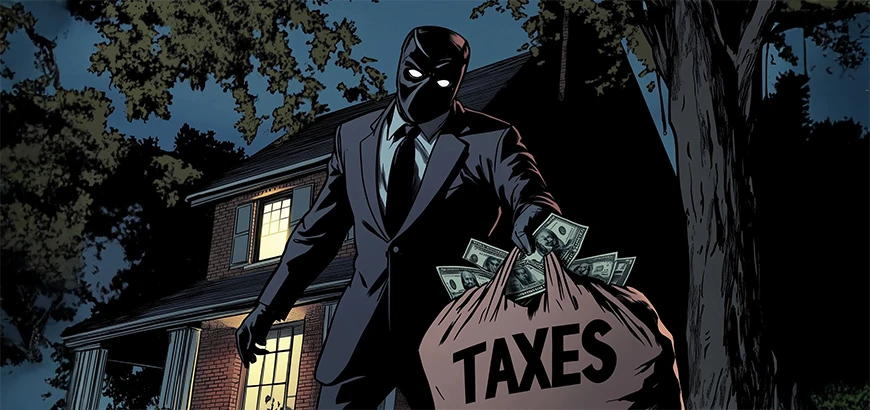

« L’impôt c’est du vol ». Une phrase que vous avez tous entendu. Encore plus si vous côtoyez des anarcap. Une phrase qui choque, qui fâche et qui est souvent synonyme d’animation en repas de famille (c’est du vécu). Las de l’expliquer à tours de bras, je me suis laissé croire que cette petite fiche pratique serait de bon alois.

Lorsqu’on entend la phrase « l’impôt c’est du vol », cela peut sembler provocant, voire exagéré. Après tout, nous avons tous grandi avec l’idée que les impôts financent les routes, les hôpitaux, les écoles… Bref, tout ce qui permet à une société de fonctionner. Pourtant, derrière cette affirmation choc se cache une critique profonde de l’État et de son financement forcé. Prenons le temps de déconstruire cette idée de manière simple et compréhensible pour tous.

1. La définition du vol

Pour savoir si l’impôt est du vol, il convient d’abord de s’accorder sur la définition de ce dernier.

Nous considérons qu’un vol se produit lorsqu’une personne prend, par la force ou la menace, quelque chose qui appartient à quelqu’un d’autre, sans son consentement. C’est un acte que la morale et la loi condamnent dans presque toutes les sociétés. Larousse nous en donne d’ailleurs la définition suivante :

« 1. Action de soustraire frauduleusement un bien meuble à un tiers »

Un exemple simple : si quelqu’un vous arrache votre portefeuille dans la rue, vous considérez sans hésiter qu’il s’agit d’un vol. Maintenant, posons une question simple : si une personne (ou un groupe de personnes) prélève une partie de votre revenu, contre votre volonté, sous la menace de sanctions (amendes, prison, saisie de biens), cela constitue-t-il un vol ? Ce à quoi les anarcap répondent oui.

2. Le consentement

Contrairement à une transaction marchande où l’on échange volontairement un bien ou un service contre de l’argent, l’impôt est imposé sans que vous ayez la possibilité de dire non.

- Vous ne pouvez pas refuser de payer vos impôts, sous peine de sanctions.

- Vous n’avez pas signé de contrat avec l’État, acceptant ces prélèvements.

- L’État décide unilatéralement du montant et des affectations des impôts, sans votre consentement direct.

Si un individu lambda vous demandait 30 % de votre salaire, sous la menace d’une action punitive, vous crieriez au racket. Mais si c’est l’État qui le fait, ça devient normal ? Pourquoi cette différence ?

Pour les anarcap, cela repose uniquement sur une habitude culturelle et une acceptation implicite de l’autorité étatique par la population. Mais en termes de principe, il n’y a pas de différence entre une mafia qui prélève un « impôt de protection » et un État qui taxe ses citoyens. Dans les deux cas, il s’agit d’un vol de richesse sans consentement.

3. Le vol utile

« Mais l’impôt sert à financer des services utiles », me diriez-vous ! Un argument courant pour justifier l’impôt est qu’il sert à financer des services publics : écoles, routes, sécurité… Mais cet argument pose plusieurs problèmes.

Un vol n’est pas acceptable sous prétexte d’être utile

Imaginez que votre voisin vienne chez vous, vous prenne de l’argent sans votre accord, puis construise un banc public en prétendant que c’est « pour le bien commun ». Trouveriez-vous cela acceptable ? Le fait qu’un vol profite ensuite à quelqu’un d’autre ne change rien à sa nature initiale : c’est toujours une appropriation forcée de votre bien.

Vous n’avez pas votre mot à dire

Même si vous considérez qu’il faut financer des routes et des écoles, vous n’avez aucun contrôle direct sur la façon dont votre argent est utilisé. L’État décide seul, et bien souvent, il gaspille, finance des guerres, ou enrichit des intérêts personnels de personnes proches du pouvoir. Dans un système basé sur le volontariat, chaque individu pourrait choisir de financer les services qu’il juge utiles, via des assurances privées, des abonnements, ou des coopératives.

4. La définition de mafia

Les libertariens considèrent l’État comme une organisation qui fonctionne de manière similaire à une mafia :

- Il revendique un monopole sur la violence et l’ordre public.

- Il prélève de l’argent de manière forcée.

- Il impose ses règles sans consentement explicite des individus.

La seule différence avec une mafia classique est que l’État justifie ses actions par des lois qu’il écrit lui-même et qu’il bénéficie d’un soutien culturel et historique fort. Mais fondamentalement, son mode de fonctionnement repose sur la coercition.

5. Le mythe du contrat social

Certains diront : « Mais nous avons accepté l’impôt en tant que citoyens ! Nous vivons en démocratie, nous avons voté ! ». Cet argument repose sur l’idée d’un contrat social implicite qui lierait tous les citoyens à l’État. Mais ce soit disant contrat pose plusieurs problèmes :

- Vous ne l’avez jamais signé. Un contrat sans consentement explicite n’est pas un contrat.

- Vous ne pouvez pas le refuser. Même si vous décidez que vous ne voulez pas de l’État, vous devez quand même payer.

- Il est à sens unique. L’État peut changer les règles à tout moment (augmenter les taxes, créer de nouvelles obligations) sans que vous ayez de réel pouvoir pour vous y opposer.

- En réalité, ce n’est pas un contrat, mais une imposition unilatérale de règles.

Pour un marché libre des services publics

Si l’impôt est injuste parce qu’il repose sur la contrainte, comment financer les services essentiels sans coercition ? Les anarcap proposent des alternatives basées sur la concurrence et le volontariat :

- Des assurances privées pour la santé et la retraite.

- Des sociétés privées ou coopératives pour gérer les routes et infrastructures.

- Des services de sécurité et de justice financés par abonnement ou donations.

L’idée n’est pas d’éliminer ces services, mais de les soumettre aux lois du marché, où les consommateurs choisissent librement ce qu’ils veulent financer, là où ils en ont besoin, tout en se prenant en main. Là ou le collectivisme est forcé, la solidarité (bien plus évidente à mettre en œuvre quand on n’est pas taxé) reste volontaire. La fin du collectivisme éviterait aussi d’entretenir des choses qui n’ont plus lieu d’être et ainsi laisser le marché et les mœurs faire leur œuvre.

Conclusion : L’impôt, c’est du vol

Dire que « l’impôt c’est du vol » ne signifie pas qu’il faut abolir la solidarité, mais le collectivisme, et remettre en question le principe de coercition sur lequel repose l’État. Si vous rejetez le vol dans votre vie quotidienne, pourquoi l’acceptez-vous lorsqu’il est pratiqué par l’État ? La dernière question à se poser est la suivante : voulez-vous vivre dans une société fondée sur la liberté et le consentement (qui ne vaut pas que pour le roulage de pelle et les galipettes), ou continuerez vous d’accepter que l’État vous impose ses règles par la force ?